第135期:生物界动静相宜的生存智慧

静止不动的意义

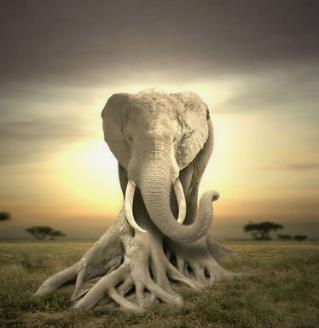

植物之所以不会移动,并非因为低等,更不是天生如此,而是在面临生存压力时,这个选择让植物因地制宜,生根发芽,不断生长,变得异常繁盛。静止不动的植物则会在能量获取效率上有它自己的独特优势。

老虎能爬山可下河,但本质都是在一条贴着地面的行进路线上获取食物,其实这个捕食路线是二维的。燕子的捕食路线可以不受地形的影响,能量获取效率更高,它的捕食路线可以看成是三维的。大树的根系深深地扎入土壤,枝干高高地举向天空,每一片叶子都能接受到实实在在的阳光,每一条根系都能吸收到真真正正的养分,大树获取能量是三维的,吸收能量的水平比老虎和燕子都高,付出的代价最小。

综上所述,生物生存的维数越高,其获取能量的效率就越大。另外,生物活动的空间范围越小,其生活的成本就越小。静止不动远比四处运动的生活成本小得多。运动本身并不是生存优势,运动是动物们不得已而为之的无奈之举。因为静止不动的能量消耗最小,所以植物放弃了移动。这不但在获取能量的方式上比动物更先进,而且在生存空间的利用和争夺上比动物更高效。

动和静都是生存智慧

在亿万年的进化过程中,生物形成了高效的动静相宜的资源获取方式。获取资源是生命存在的第一要务,数亿年的进化使世界上的生物找到了两种有效获取资源的方式,即运动和静止。

动物采取运动方式,大范围内收集生存资源;植物采取静止方式,在固定的局部范围内,纵横深入挖掘生存所需的养分。动物的“动”表明生命在于运动,运动才有机会,运动的范围越大,机会就越多;植物的“静”表明生命在于静息,即植物在稳定不动的状态下,同样也能汲取养分,生存壮大,休养生息。生物不论处于动的状态,还是处于静的状态,都是为了更好地生存发展,实现自我,这是动与静共同的目的和意义。

动物的“动”和植物的“静”启示我们,生命在于觅源,源就是资源和能源。觅源需动,一旦觅到源就应静下来,考虑如何开发利用好它。动是探索发现,静是休养生息;动是忙碌,静是享受。

人生可分为“动”的人生和“静”的人生。40岁前应多注重“动”,40岁后应多注重“静”。年少宜动,要注重获取知识,开阔眼界,增长才干;年长宜静,要注重修身养性,厚积薄发,德高望重。人生一旦工作稳定,就应以“静”为主,刻苦钻研。宁静方可致远,根深才能叶茂。静可修身,非静无以成学。

生命在于运动,也在于静息,动和静是生命存在的两种形式。虽然人是有智慧的高等动物,具有动物的长处,但也应借鉴和学习植物的优点。人该动则动,该静则静,动求机遇,静求休养,动与静都是为了生活和幸福。文武之道,一张一弛,在生命的运动与静息之间应保持适当的比例或平衡。若比例或平衡失调,动静节奏紊乱,人体机能就会下降。

尊重自然,动静相宜。人类社会的可持续发展同样也要处理好动和静的关系。大自然对人类无私给予,不求回报,但也有其自身的规律。人类需珍惜自然,爱护自然,尊重自然,否则就将受到自然的惩罚。人不能以征服者自居,一味地开发与索取,一味地追求GDP,大自然得不到休养生息,资源和能源就会枯竭,生态平衡就会遭到破坏。尊重自然其实也就是维护人类自身。

动和静都是为了发展

人类的一切活动就是要动中有静,静中有动,动静结合,轮回前进。动的目的是为了暂时的静,静到一定程度又需要动。事物运动发展的规律是运动、静止、再运动、再静止,循环往复,螺旋上升,每一次上升,都得到新的发展。

事物不论处于动的状态,还是处于静的状态,都是为了发展。人生亦然,需要不断发展,其发展内涵包括:

发展的艰辛:不吃苦中苦,难为人上人。

发展的趋势:人往高处走,水往低处流。

发展的方法:淡泊以明志,宁静以致远。

发展的空间:欲穷千里目,更上一层楼。

发展的回顾:会当凌绝顶,一览众山小。

发展的定位:良禽择木栖,良臣择主侍。

发展的境界:大胜靠德性,小胜靠智慧。

发展要瞻前顾后重过程,过程需要周密细致,因为细节决定成败。发展规划要高瞻远瞩,起点高,山高界自宽。发展目标要有大理想和大追求,这样才可有大作为和大回报。发展要有度,经济发展过快会发生经济危机,同样人生事业发展过快也会产生人事危机。任何事物的发展都不能揠苗助长,必须协调兼顾政治、经济、社会、文化、生态等因素。发展要有把握,要秉烛而行,这样才可减少发展中的风险和损失。发展要知己知彼,这样才能不骄不躁,百战不殆。